新たなる未知へ:拡大する三菱重工の宇宙事業

インデックス

ロケットには約100万もの部品が使われています。そのたった1つの異常が、ロケット失敗に繋がりかねません。2023年3月7日、そのことが現実となりました。H3ロケット試験機1号機は、第2段エンジンが着火せず、失敗したのです。

H3ロケットは、日本の次世代基幹ロケットとして期待され、その開発におよそ10年の月日が費やされてきました。JAXAにとっても、また開発のメインパートナーである三菱重工にとっても、更には日本の宇宙産業にとっても、この1号機失敗は、大きな試練となりました。

失敗の原因究明は険しい道のりとなりました。数々の仮説に対して、技術試験/解析/評価/検証を繰り返し、約1年後、ようやく「Return to Flight(飛行再開フライト)」を迎えることができました。2024年2月17日、H3試験機2号機の打上げ成功の瞬間、種子島宇宙センター総合指令棟の管制室では三菱重工とJAXAのエンジニアが抱き合って喜びを共有しました。その後も2024年度中に3回の打上げを連続成功させ、H3ロケットによる衛星打上げを継続することができています。失敗に正面から向き合い、解決することで、多くの経験と新たな学びを得ることができ、そしてJAXAや関連するパートナー企業との絆を強化できたと思っています。

今こそ絶好のタイミング

宇宙事業は世界的に需要が高まっており、三菱重工グループとしても成長が期待される分野です。現在、世界中で衛星の打上げ需要が増えていることに対し、ロケットの数が足りていません。需要増の背景には、自動運転のように新しい技術の発達や地図の作成、モニタリング方法の進化、宇宙探査や安全保障ニーズの一層の高まりなどがあります。陸・海・空と同様に、多くの国が宇宙に興味を抱き、積極的に活用管理する必要があると考えるようになってきました。

こうした動きを受け、従来型の通信会社から、スペースX社のようなスタートアップまで、あらゆる種類の衛星事業者が、その衛星ネットワークを拡大しています。モルガン・スタンレーの推計によると、世界の宇宙市場は、2040年までに1兆ドル以上に拡大する見込みであり、これに応じてロケット打上げ輸送サービス市場も急速に成長することが期待されます。

日本の基幹ロケット開発

三菱重工は、航空機やエンジンの開発で培った技術をもとに、日本の宇宙開発の初期から参加し、長年ロケット技術開発を牽引してきました。

H3ロケットの開発にあたっては、国とJAXAが開発費用を拠出し、主に三菱重工が他社と連携しながら設計、製造、試験を進めてきました。そして、打上げ輸送サービスに関しては、日本やUAEなどの政府機関、Telesat社やInmarsat社(現Viasat社)、Eutelsat社などの民間事業者と、三菱重工が直接、個別の打上げ輸送サービスの契約を行います。

この契約には、各衛星固有のご要望に応じたロケットのカスタマイズと、JAXAの施設である種子島宇宙センターを使用した包括的な衛星打上げ運用サポートが含まれています。また、射場の安全監理、飛行安全管制はJAXAが担う役割分担となっています。

H-IIA /H-IIBロケットは、2001年以来58回の打上げを経て、成功率約98%、オンタイム率約80%(当初の予定日から一週間以内の打上げ率)に達しており、世界トップレベルの実績を誇っています。当社は、2007年には、JAXAからH-IIAの打上げを正式に移管受け、案件の受注から衛星/宇宙機の軌道投入までの全ての工程を一貫した打上げ輸送サービスにて提供しています。

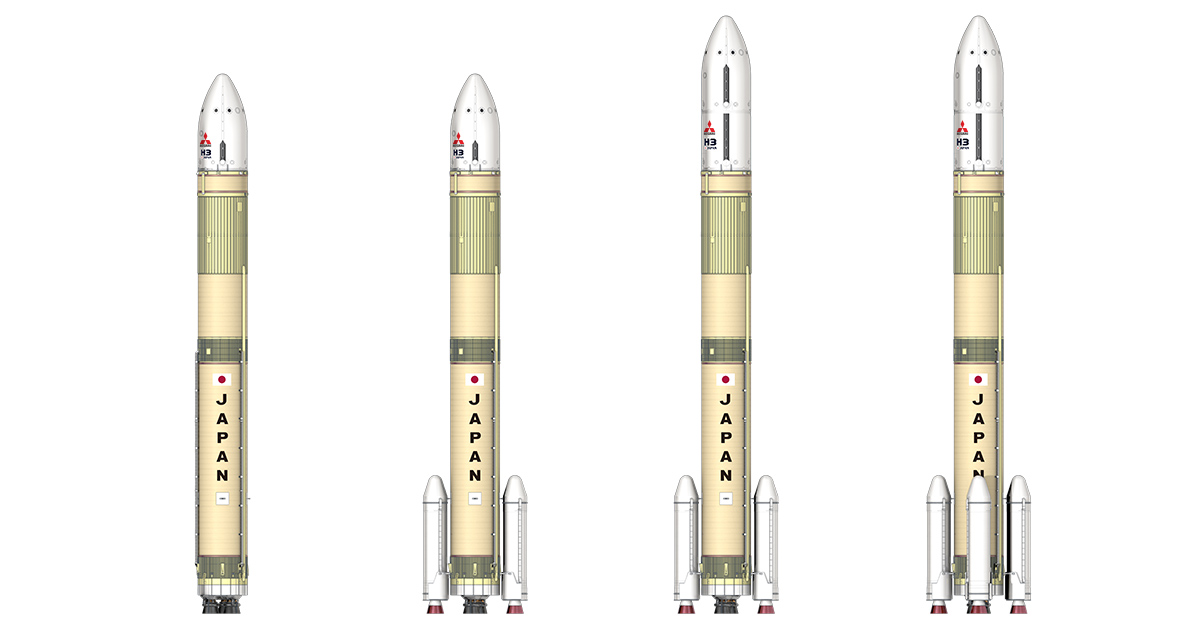

2014年に開発を開始したH3ロケットは、これまでのH-IIAと比べて、エンジン推力とタンク容量を増強し、液体酸素/液体水素の推進薬をより多く搭載することで、より重いペイロードを搭載することが出来るようになりました。特に、LE-9と呼ぶ第1段エンジンでは、3D造形や自動化など、最新の設計・製造技術を適用することによって、部品数をコンポーネントレベルで約20%削減し、製造コスト削減と高信頼性の両立を、実現しています。

部品数が削減されたとは言え、その数は膨大です。にもかかわらず、発注から打上げまでの期間を、従来の約1/2となる約1年に短縮し、打上げペースも現在の年間6回からそれ以上に増やすことができると見込んでいます。

現在、H3ロケットは国内、国外のお客様から好意的なご意見や応援、多くの引き合いをいただいており、実際にそれだけ期待をかけていただいているものと実感しています。もちろん、同業他社も進化を続けています。スペースX社は既に1段ステージ再使用を実現し、運用しています。日本も2030年代までにロケットを再使用可能にすることを掲げるなど、巻き返しを図る計画です。

月、そしてその先へ

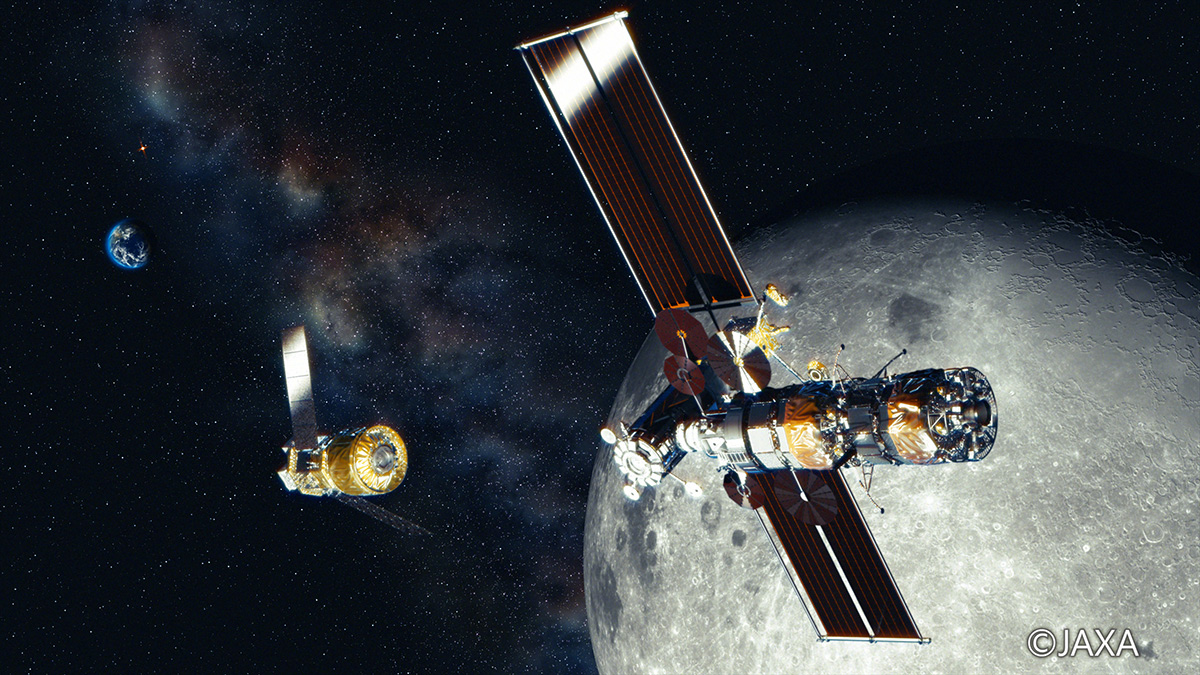

三菱重工は、国際宇宙ステーションに貨物を運ぶ新型の補給機(HTV-X)の開発・製造にも関わっています。また、月を周回する有人宇宙ステーション「ゲートウェイ」や、月面を探査するためのローバー(有人・無人)の開発にも参画しています。さらには地球低軌道における商業用宇宙ステーション自体の建設、そこに搭載する実験機器の開発にも関心を持っています。

売上げの面では、宇宙事業は三菱重工グループの中では比較的小さな規模です。しかし、三菱重工グループの知名度やブランド価値の向上などの面で、重要な役割を果たしていると考えます。ロケットエンジンのような高度な技術開発、失敗が許されない高信頼設計と高い安全性、製造・品質保証技術など、グループ全体の技術底上げにも貢献しています。

三菱重工グループは、様々な事業を通して、常に思考の幅を広げ物事を考える必要に迫られています。宇宙事業も然り、ロケットの打上げで増え続けるスペースデブリをどうやって取り除くか、共通の資源としての宇宙を、いかに協力的に活用できるようにしていくか、考えなければなりません。そして人類が月や火星、私達の地球も含めた宇宙の様々な場所で安全に活動できる、暮らせる未来について思い描いています。

宇宙事業に携わるということは、人類の未来について深く考え、貢献していくということだと言えるのではないでしょうか。

三菱重工は、お客さまのペイロード(人工衛星や探査機)を「決められた日時に」「ご指定の軌道に」「確実に」届けるための一連の打ち上げ輸送サービスを提供しています。サービスの詳細については、こちらをご覧ください。