ニッチからニーズへ:CCUSが急成長する理由

CCUS(Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage:二酸化炭素の回収・利用・貯留)技術は1970年代に登場しました。 気候温暖化とCO2排出量の削減が課題として浮上した1990年代には、最初の大型プロジェクトが始動していますが、30年が経過した現在も産業用途のニッチ市場に留まっており、近年では再生可能エネルギーや原子力発電にも追い抜かれています。

しかしながら、この状況は変化しつつあると私は考えます。脱炭素化の緊急性はますます高まり、世界の国々、各産業、企業などが脱炭素化の取り組みを加速させる中、信頼性の高いクリーンエネルギーに投資する意思と能力のある新たな顧客層(大手テクノロジー企業)が現れ、CCUS市場の拡大を後押ししようとしています。国際エネルギー機関が述べているように、CCUSは、2050年までに世界がネットゼロを達成するために不可欠な技術であり、セメント、鉄鋼、化学などの生産工程上CO2削減が困難といわれるHard-to-Abate分野の脱炭素化において特に重要な役割を果たしていくことになるでしょう。

ハイパースケーラー企業のデータセンターで脚光

これまでCO2回収が経済的に成立していたのは、回収したCO2を原料として利用し、尿素やメタノールなどを生産する分野などが中心でした。 当社はこの分野でグローバルに事業を展開していますが、稼働中のCO2回収設備18基の大半も、石油・化学分野の顧客向けに建設されたものです。 CO2排出量を低減することだけを目的とする事業者にとっては、CCSシステムは高コストで採算の取れないものだったのです。

しかしながら、現在では状況が大きく変わりつつあります。 米国を訪れるたびに、Microsoft、Google、Amazonをはじめとしたハイパースケーラー企業が建設するデータセンター向けにクリーンな電力供給源の需要が急増していることに驚かされます。 各社はいずれも厳しい排出削減目標を設定しており、ほとんどが2030年までにネットゼロを達成しようとしています。

大規模なデータセンターでは、大量の電力を今すぐ調達する必要があり、なおかつ数秒のサーバーダウンも許されないため安定した電力供給が必須の条件となります。

再生可能エネルギーは、断続的な電力源であるため現実的な選択肢ではありません。 蓄電池を組み合わせて安定性を得ることはできますが、非常に高価となり、データセンターの寿命である25~30年分ともなればなおさらコストがかさみます。

原子力発電も1つの代替手段ですが、発電所の計画と建設には10年以上かかる場合があります。

これらの事情が意味するところは、データセンター向けの電力供給源としては、CCSシステムを備えた革新的なガスタービンコンバインドサイクル(GTCC)発電プラントが、スピードとライフサイクルコストの両面で最善の選択であるということになります。

第三者機関のデータによると、GTCC発電プラントの新設の際にCCSシステムを装備した場合、一般的にベースコストが50%以上増加すると言われています。 再生可能エネルギーにおいては政府の補助金が業界を拡大する一助となっていますが、CCSシステム付GTCC発電プラントについても、市場が成熟するまで公的な支援が不可欠です。 米国政府は、他のクリーンエネルギー技術への支援を減らす予定の一方で、心強いことに、CO2回収に対する45Q税額控除の延長を明言しました。

日英で進むCCSプロジェクト、基本設計段階から最終投資決定へ

英国政府はさらに進んでおり、国内の主要産業クラスターの脱炭素化を全面的に支援しています。 昨年12月には、イングランド北東部にあるネット・ゼロ・ティーズサイドクラスターの主要なCCSプロジェクトについて、最終投資決定に踏み出しました。

日本政府もCCSを積極的に推進する方針を決めています。 当社は、北海道電力苫東厚真発電所向けに国内最大のCO2回収設備の基本設計を7月に受注しました。 このプロジェクトは、政府機関である独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)の支援を受けており、回収したCO2を海底の帯水層に安全に貯留する計画です。

この勢いが加速していけば、当社のGX(グリーントランスフォーメーション)セグメントにおけるCCUS事業で現在顧客から受けている多数の引き合い(30~40件)が、いずれ基本設計に進み(現在は5件程度)、その後の最終投資決定、ひいてはプロジェクトの受注に進むものと期待しています。

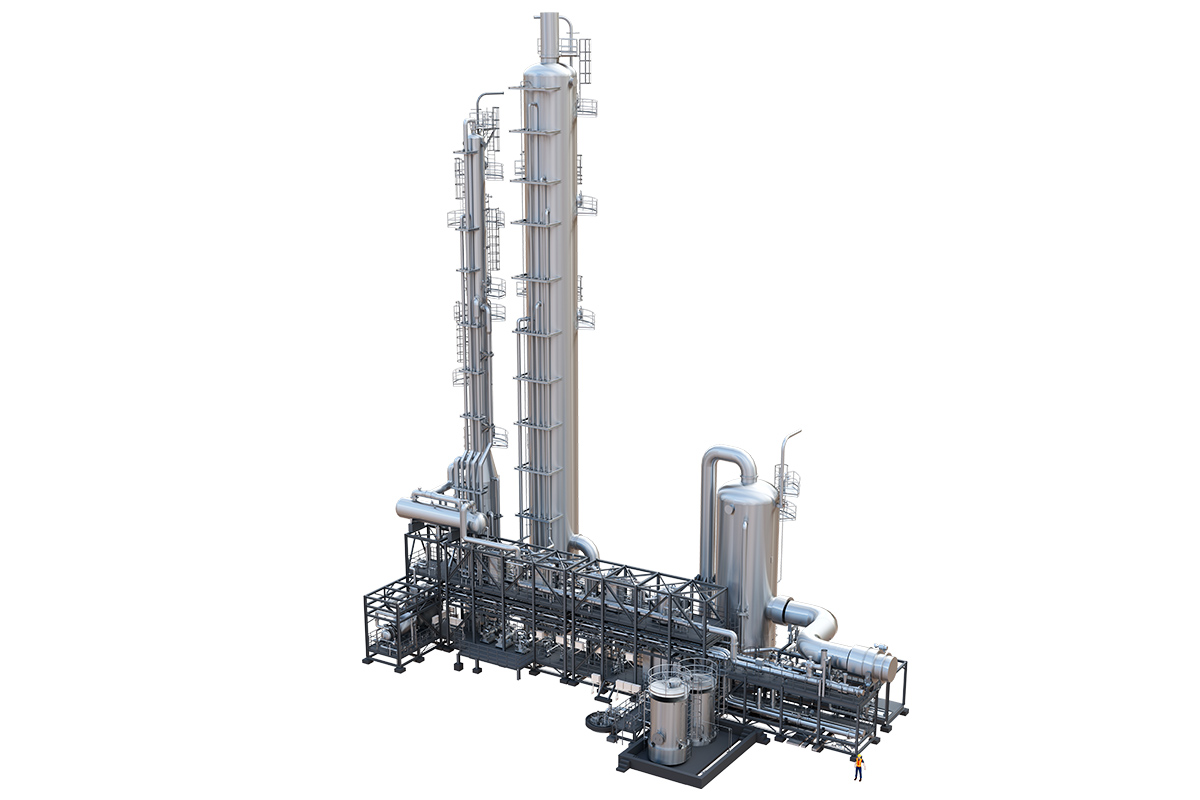

大規模なCO2回収設備の建設には約3年かかりますが、当社の「CO2MPACTTM」シリーズは小型化・モジュール式であり、装置の90%以上が標準化およびプレファブ化され、大きなコンテナ程度のサイズで配送でき、非常に迅速に建設・設置が可能です。

また、将来的には、回収されたCO2を利用したい業界からの引き合いも見込まれます。 例えば、トマト、イチゴ、メロンの栽培にCO2を利用できる可能性があります。

CCUSバリューチェーンの構築

CCUS分野では、これまでに世界で納入されたCO2回収設備の数が少ない中で、当社の市場シェアは燃焼排ガスからのCO2回収において現在70%あります。 今後、市場が成長すれば、新たなユースケースが見出されるにつれ、当社のシェアが低下する場合もあるでしょう。

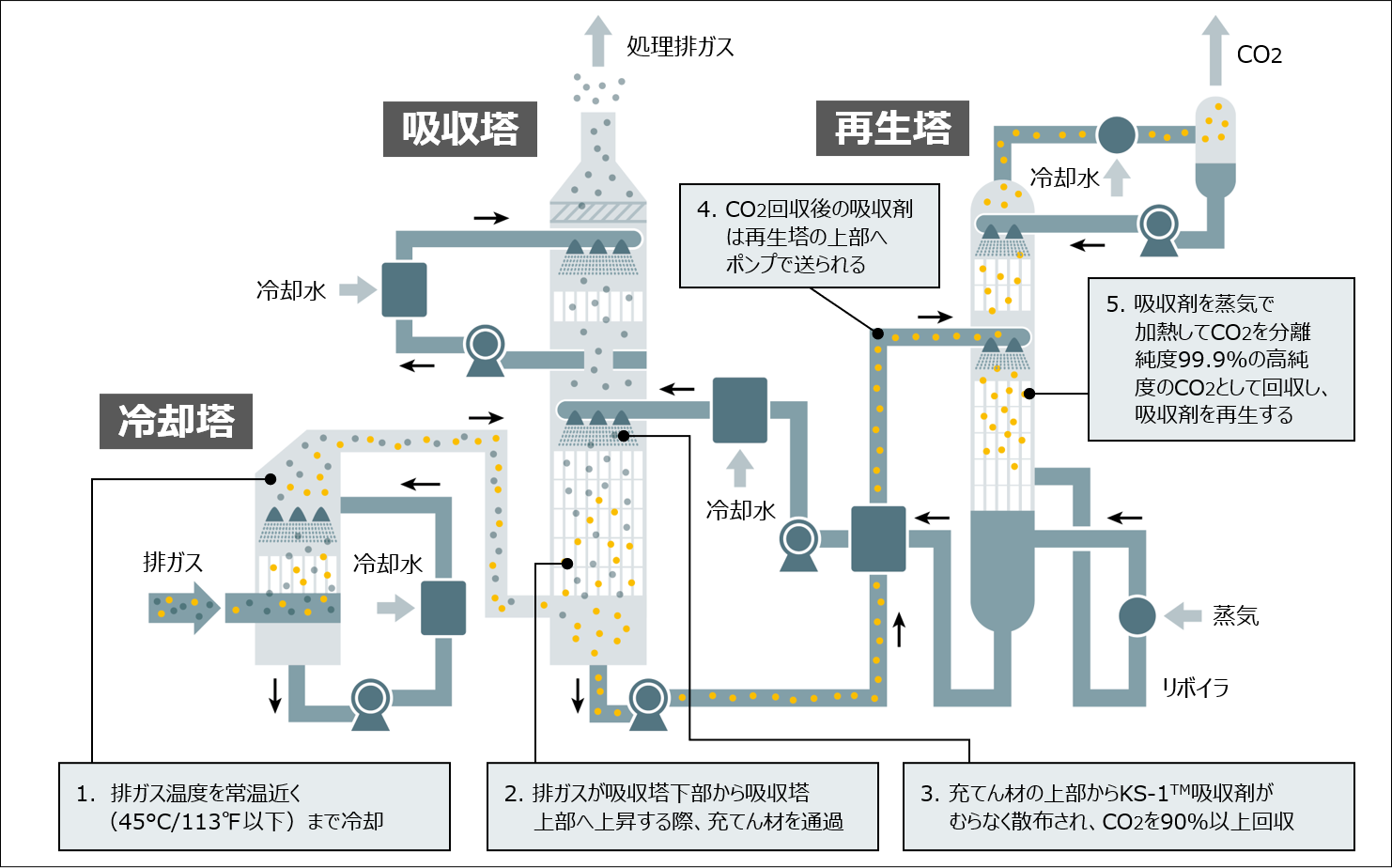

高いシェアを維持するためには、CO 2回収技術のたゆまぬ改善が重要です。 当社の技術は、現在利用されているアミン吸収液をベースとした化学吸収法の中で最も高効率だと私は考えていますが、今後は、モジュール式のCO2回収設備に加えて、石油業界で活用される浮体式石油・ガス生産貯蔵積出設備(FPSO:Floating Production, Storage and Offloading System)向けの洋上CO2回収システムの開発などにより、 製品ラインナップの拡充と事業機会の拡大を図っていきます。

最も重要なのは、当社グループがCCUSバリューチェーン全体の構築に貢献することを目指しているということです。 この中には輸送も含まれており、三菱造船は液化CO2輸送船を開発しています。 加えて、三菱重工コンプレッサのコンプレッサを使用し、輸送先の各地点でガスを貯留します。

また、世界中のパートナーとも協業しています。 エクソンモービルとは、当社のCO2回収技術とエクソンモービルのCO2輸送・貯留能力を組み合わせ、プロジェクト開発の初期段階からプロジェクト遂行やプラント運転まで、CCUSバリューチェーンの「 エンド・ツー・エンドのソリューション」を共同で提供します。

私どもは、こうした取り組みを通じて、CCUSが地球温暖化の抑止に重要な役割を果たし、地球の脱炭素化に大きく貢献し始める瞬間を目の当たりにすることになると確信しています。

![]()

詳しくはこちら CCUS(CO₂の回収・利用・貯留)