三菱重工の成長を加速させるイノベーションと最適化

私がCEOに就任したのは、三菱重工グループの業績が比較的順調に進捗しているタイミングだと思います。2024年度の売上収益、事業利益、キャッシュフローは過去最高を記録し、受注残も10兆円を超えており、幸運であると同時に重責を感じています。

リソースと時間があり健全な経営状態にある今こそ、長期的な戦略を立て働き方や考え方を根本から変えていかなければ、当社の将来の成功を確実なものとすることはできないと考えています。

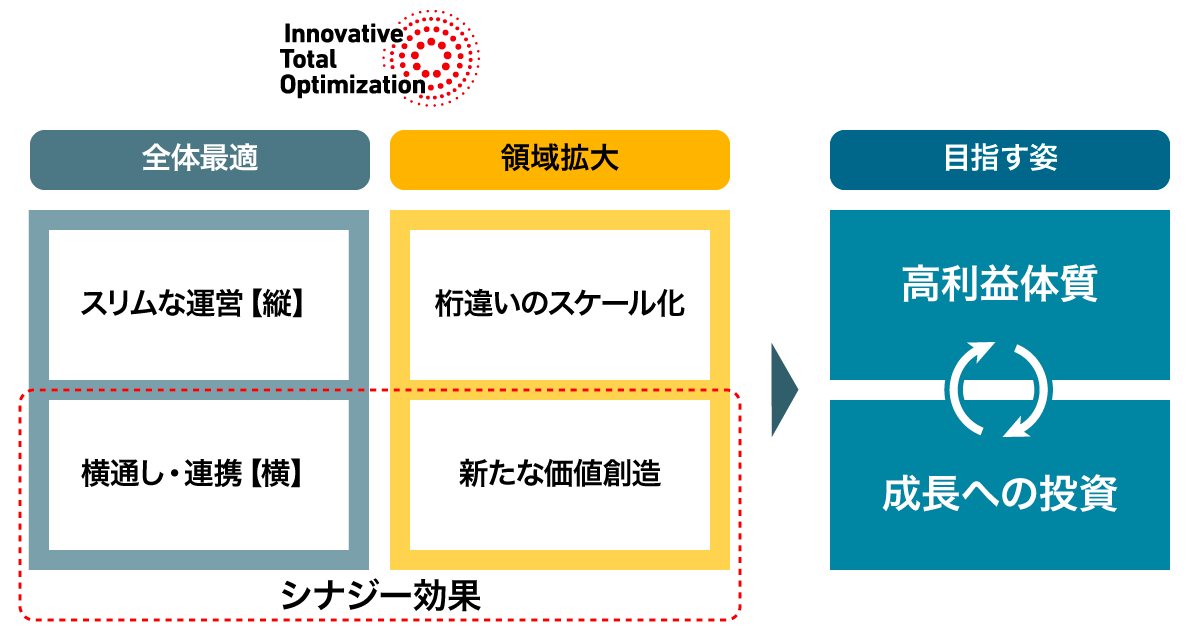

そこで私は、現在の当社に内在するポテンシャルを活用し、グループの将来を変革する新しい概念「Innovative Total Optimization」を導入することとしました。この概念の頭文字ITOは私の名前と同じですが、これは周りの社員のアイデアで、覚えやすい略語ということで提案されました。同時に、当社の一人ひとりの考え方を変えていきたいという、私自身の真摯な決意を表すものでもあります。

生産性から収益性へ

確実な事業遂行のためには、二つの「全体最適」が必要です。一つは、組織内の縦のバリューチェーンの全体最適。もう一つは、組織間の横通し・連携です。すなわち、縦と横を合わせた全体最適です。その結果、生産性が向上し、収益性も改善します。

簡単な例を挙げてみましょう。ガスタービン、ロケット、戦闘機、原子力など、当社の主要製品の多くは、製造工程が非常に複雑で、完成まで数ヶ月から数年という長い時間をかけて、工場で曲げ、プレス、溶接などを経て完成します。場合によっては、全製品が1台の工作機械を経て加工する工程があり、これにより遅延が発生することもあります。この機械をもう1台導入してボトルネックを解消すれば、生産性が劇的に向上し、非常に高い投資収益性を実現することができます。

また、製造だけでなく、企画・設計から調達・販売までのすべてのプロセスを見直し、時間とコストをいかに削減できるかを考えています。AIの導入とデジタル化によって最適化を図り、グループ全体のリードタイムを半減させ、収益の大幅な改善を目指します。

もちろん、これは「言うは易く行うは難し」であり、この60年間、当社を含むほとんどの企業がそのような目標を掲げながらも、実現できずに来ています。事業環境が大きく変わろうとしている今こそ、この方法論を活用する絶好のタイミングであり、ITOが単なる概念ではなく、真に実用的な方法論であると確信しているのは、その有効性を実証済みだからです。

共通のプラットフォームでイノベーションを促進

前職ではCTO:Chief Technology Officerとして、グループ全体の研究開発活動を一元化するとともに、小規模で機動性の高いチームを多数組織して、新しいアイデアを検討し、Fail Fast(フェイルファスト)で、再編成して再試行するためのシード資金を割り当てました。その結果、研究開発の生産性が飛躍的に向上しました。

CTOとしての仕事は、私にもう一つの教訓を与えました。多くの同業他社が事業を分割し集中を進めている中で、コングロマリットであり続けることには、価値があります。大胆な主張ですが、700の基盤技術、500の製品カテゴリー、30の事業分野にわたる数千の実製品を有し、これほどの多様な事業を共通の事業基盤で組み合わせている企業は、世界でも当社だけでしょう。

この組み合わせは、生産性を向上させるだけでなく、革新的なイノベーションの源となります。先ほども述べたように、この考えは私の個人的な経験に裏付けられています。入社間もない頃、私は高砂地区でガスタービンの開発に取り組んでいました。我々のチームは、研究と設計・開発を組み合わせただけでなく、ロケットのエンジンやターボチャージャー、戦闘機のジェットエンジンなどにも目を向けました。これらはすべて基盤技術が共通しているからです。

今後も当社の事業において、サプライヤー、顧客、相互の縦と横の連携をより密にしていくことができれば、生産性の向上や独自の製品・サービスの提供など、大きな成果が期待できます。昨年、私はまさにそのために、グループ全体で130の事業横断型タスクフォースを立ち上げましたが、既に早くも有望な結果が出始めていることに勇気づけられました。

桁違いの顧客

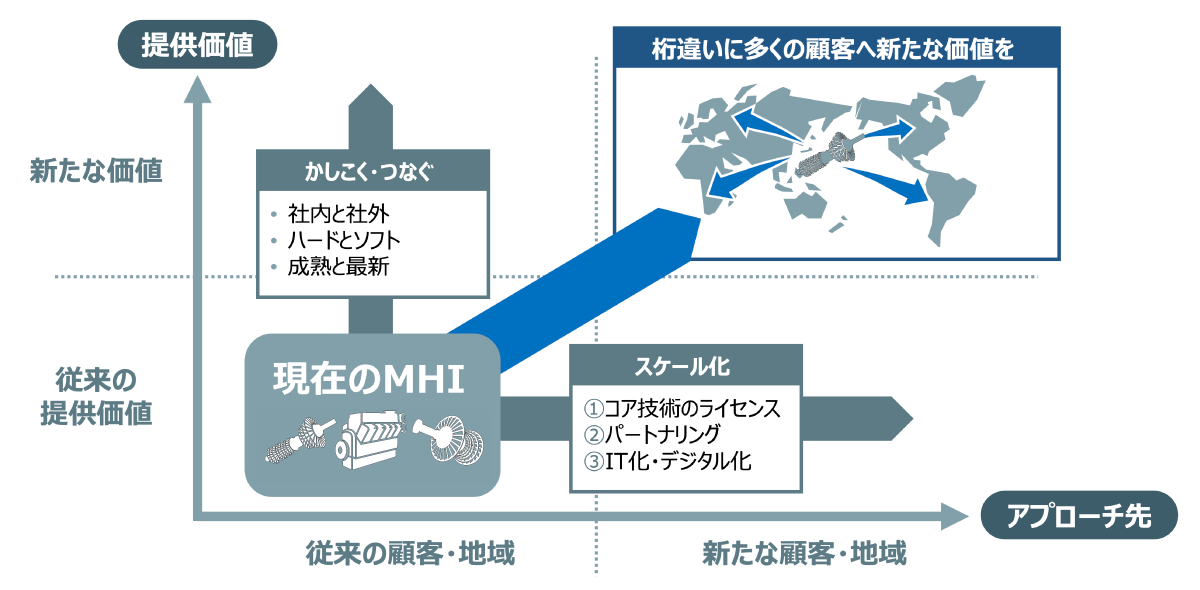

当社が進化する間にも、私たちを取り巻く世界も急速に変化しています。エナジートランジションから国家安全保障の取り組みの推進、快適な都市生活の実現まで、現代の社会課題の解決に貢献するためには、当社グループの領域拡大が必要です。

言い換えれば、ITOの第二の考え方として、既存事業を指数関数的に拡大し、顧客ニーズを予測して新しい価値を創造する必要があります。そうすれば、桁違いに多くの顧客にアプローチすることができるでしょう。

別の例で説明しましょう。当社は主要事業で市場をリードしていますが、過去10年間で市場が硬直化し新製品の開発や構造改革がほとんど行われず、5%から10%のシェアにとどまっている製品もあります。そのような市場を革新し、変革することができれば、5%から100%へ、20倍ものシェア拡大を実現できる可能性があります。

事業拡大していくためには、新しいアプローチによるマーケティングとセールスが必要であり、より多くのパートナリングと我々の技術ライセンス供与が必要となってきます。この考え方は至ってシンプルです。当社は1960年代から1980年代にかけて、ガスタービン、原子力、防衛などの技術分野でライセンスを取得しその後、当該事業分野において自社開発を持続したものが、今日のコア技術となっています。これからは、ライセンスを供与する側になる番です。

ほとんどの国や地域、特に開発途上国においては、発電所からごみ焼却プラント、製鉄所から公共交通システムに至るまで、より多くの基幹インフラを必要としています。これらすべての分野で当社の製品が導入され、開発試験を行ってきました。そしてこれからは、技術を共与し協業する時が来ています。国や地域ごとに戦略的パートナーを模索しており、50年、60年前の当社と似たような企業・組織とのパートナリングが理想的です。

発想の転換

ライセンシーからライセンサーへの移行により、別の課題も解決されるはずです。歴史的に当社にはお客様の満足度を高めるために製品を自らカスタマイズする傾向があります。時間と労力がかかり過ぎる場合、スケール化に必要となるリソースが足りなくなる恐れがあります。そうではなく将来的には、製品を標準化して量産し、ライセンシーが最終顧客に合わせてカスタマイズできるように発想を転換することが重要です。潜在的なニーズを先読みすることにより、桁違いに多くの顧客に利益をもたらし、世界を大きく前進させることができるでしょう。

標準化は将来の成長分野における進歩の鍵となります。エナジートランジションに関しては、CO₂回収や水素・アンモニアソリューションなど、多くの技術が世界中で開発されていますが、現在進行中のプロジェクトの多くはまだ非経済的で市場に必要な最適化を妨げています。

量産によりコストを削減し、まず小規模で導入後、徐々に拡大していくというのが、我々のこれからのアプローチです。最近当社が開発したコンパクトCO₂回収モデルのラインナップ拡充は、このアプローチの実践の良い事例です。

未来を創造する

当社には、重要なインフラを組織的に運用できる制御システムとAI主導の最適化に関する豊富な経験があります。異分野をかしこく・つなぐことで、効率性が高まり、循環型経済を促進することもできます。

例えば、全自動無人運転車両システムAGTの新たなブランドであるPrismoは、太陽光発電システムから供給される電力を使用し、各駅での充電が数秒で完了するよう制御されています。当社のバイオマス 高効率回収・資源化システムは、都市廃棄物をバイオマスに分解することにより、体積を90%削減し消臭できるだけでなく、バイオマスから発生するメタンは、持続可能な航空燃料(SAF)の開発にも利用可能なように最適化されています。

新しい製品やユースケースの大半は、最初は想像を超えるものです。携帯電話がカメラやブラウザになるなんて、誰が想像したでしょうか。しかし、このようなトレンドを予測することは非常に重要です。ITOを実現していくことで、三菱重工グループが豊かな未来を創造し、世界が直面する重要な課題の解決に貢献できると信じています。

詳しくはこちら 三菱重工グループのアウトライン